수종사 水鐘寺 와 정약용 丁若鏞

페이지 정보

작성자 최고관리자 작성일25-08-04 14:47 조회2,569회 댓글0건관련링크

본문

다산 정약용에게 수종사는 공부방이고 놀이터였으며 활력소였고 세상에 알리고 싶은 자랑거리이자 고난을 이겨내는 희망의 상징이기도 했다고 합니다. 다산은 어린 시절 형들과 함께 수종사에서 독서하고 공부했고, 어릴 적 고향 소천에서 형님들과 배를 타고 물고기를 잡아 천렵하며 즐거워했단 곳도 수종사 앞 이었다고 합니다. 그렇기에 정약용은 호남의 400여 사찰보다 수종사가 낫다고, 강진 유배시절 말한 바 있습니다.

1. 정약용이 말하는 ‘수종사의 세 가지 즐거움’

1) 동남쪽 봉우리에 석양이 붉게 물드는 것을 보고

2) 강 위 햇빛이 반짝이며 창문으로 비쳐 들어오고

3) 한밤중 달이 대낮처럼 밝아 주변을 보는 즐거움

2. 정약용의 수종사에 관한 시.

遊水鐘寺 (유수종사) 丁若鏞 (정약용)

垂蘿夾危磴(수라협위등) 담쟁이험한 비탈끼고 우거져

不辨曹溪路(불변조계로) 절간으로 드는 길 분명치 않은데.

陰岡滯古雪(음강체고설) 응달에는 묵은 눈 쌓여있고

晴洲散朝霧(청주산조무) 물가엔 아침 물안개 자욱하게 끼어있네

地漿湧嵌穴(지장용감혈) 샘물은 돌 구멍에 솟아 오르고 (수종사의 석간수 샘을 뜻합니다.)

鐘響出深樹(종향출심수) 종 소리 숲 솟에서 울려 퍼지네.

游歷自玆遍(유력자자편) 유람길 여기에서부터 두루 밟지만

幽期寧再誤(유기녕재오) 다시 찾아오겠다는 약속 어찌 그르칠수야.

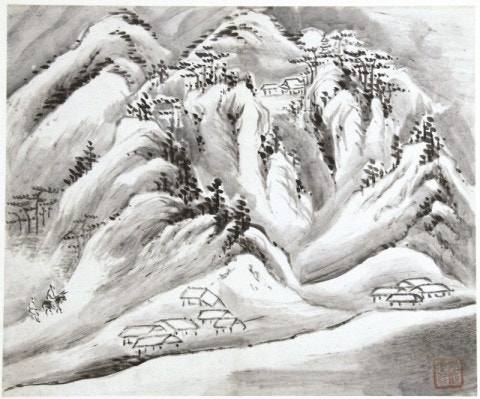

3. 그림 설명

정약용의 벗들이 지은 '수종시유첩': 정조의 사위로 다산을 좋아하여 마현으로 이사와서 살았던 홍현주가 그린 수종사의 모습

멀리 전라남도 해남에 근거지인 대둔사의 초의선사에게도 수종사는 특별한 장소였다. 그가 1815년 한양에 첫 상경하였을 때 수종사에서 한동안 머문 적이 있다. 그 후 1831년 정조의 사위인 홍현주가 정약용을 찾아가 수종사에 함께 가자고 하여, 다산과 두 아들 학연, 학유, 그리고 초의선사도 이 때 함께 길을 나서게 되니 두 번째 방문이 된다.

그러나 이미 70세인 정약용은 노쇠해 따라가지 못하게 되어 산 초입에서 포기한다. 늘상 내 집처럼 오르던 수종사를 오르는 것도 힘이 부치는 나이가 된 것이다. 얼마나 아쉽고 쓸쓸하였을까.

운길산 아래에서 정약용이 쓸쓸이 이들을 기다리며 시간을 보내고 있을 때, 정학연, 정학유, 초의선사, 홍현주는 수종사에 올라 차를 마셨고 이 시절 만남과 오고간 문장들을 모아 ‘수종시유첩(水鍾詩遊帖)’을 만들어 간직하게 된다.

다산과 홍현주, 박보영, 이만용이 서문을 썼고, 홍현주는 그림을 그려 운길산의 모습과 유람 정황을 알 수 있게 하였다.

오른쪽 하단에 백문의 ‘홍현주인(洪顯周印)’이 찍혀 있어 정조의 사위 홍현주의 그림이라는 것을 알 수 있다. 산 위쪽으로 눈 속의 수종사가 보인다. 산 아래 자락에 나귀 탄 사람이 하인과 함께 산길로 올라가고 있다. 한겨울 눈보라를 헤치며 수종사를 향해 오르는 모습이 어쩐지 비장하기도 하지만 그 곳에 자신이 좋아 하는 벗들이, 또 따듯하고 향기로운 차 한잔이 기다리고 있다고 생각하면 그리 어려운 발걸음도 아닐 것이다.

그림과 더불어 홍현주가 묘사한 당시 분위기를 보자.

“기이하고 기이하다. 수종사의 놀이여. 막 황량한 골짝 깎아지른 멧부리로 눈보라가 몰아치고 우레가 칠 때는 갑작스레 흑풍이 배에 불어닥쳐 귀국(鬼國)까지 떠내려간 모습었다.

잠깐 사이에 정토가 앞에 펼쳐지고 실마리가 드러나자, 노래하고 읊조리며 화답합은 천 강에 달이 뜬 것 같고, 만 리에 구름 한 점 없는 것 같아.

그 쾌활함을 이루 표현할 수가 없었다. 시험 삼아 초의 도인에게 한 차례 묻는다. 이런 경계를 쫓아 삼매로 접어듦은 마치 시방세존께서 샛별이 뜰 때 성도한 것 같다. 다만 그대가 여기에 나아가 문득 고개를 돌리면 본래면목을 얻을 수 있으리라.

또 마치 동봉 김시습 거사가 머리를 두건으로 감싸고 수염을 기른 채 한 번 씻어 49년간의 마장을 물리쳐 버린 것과 같다. 또한 다만 그대가 다시금 다산 선생께 청하여 이 아래에 한 마디 깨우침의 말을 구할진저. 해거도인 현주가 제한다.”

겨울 산을 오르는 길이 춥고 험하였어도 수종사에서 얻을 수 있는 매력이 더 좋았기에 그들은 그렇게 그 산을 올랐다. 하얀 눈빛, 달빛, 물빛도 좋았고 글빛, 벗들의 따듯한 눈빛도 좋았다. 초의도 그날의 기쁨을 다음과 같이 적어 두었다.

“수종사의 바람소리와 우레소리를 듣고 보니, 일체 세간의 온갖 악기 소리 따위는 소리도 아니었다. 수종사의 눈과 달빛을 보니, 일체 세간의 온갖 빛깔들은 빛깔이라 할 수도 없었다.

또 이 종이에 쓰여진 언어 가운데 향기와 맛을 음미해보니, 일체 세간의 온갖 진귀한 향기와 맛은 향기와 맛 축에도 들지 못했다.”

당시 초의는 보림사 죽로차(竹露茶)를 들고 왔는데, 차를 제법 마신다는 한양의 문사들 사이에서 초의가 한양에 입성했다는 소식은 떠들썩한 이슈였다. 차의 대부 격인 그를 대면해 지적인 교유는 물론 차의 이야기를 직접 나누는 일은 흔치 않은 기회였기 때문이다. 초의는 한양에 머물며 이름난 문인들과 시문을 나누기도 하고 차의 전도사 역할을 충분히 하고 있었다.

* 출처 : [김세리의 차(茶)인문다방] 조선 차인들의 핫플레이스 '운길산 수종사(水鍾寺)'

4. 수종사(水鐘寺)에서 노닐다 - 정약용/다산시문집13권

어렸을 때 노닐던 곳에 어른이 되어 온다면 하나의 즐거움이 되겠고, 곤궁했을 때 지나온 곳을 현달하여 찾아온다면 하나의 즐거움이 되겠고, 홀로 외롭게 지나가던 땅을 좋은 손님들과 맘에 맞는 친구들을 이끌고 온다면 하나의 즐거움이 되겠다.

내가 옛날 아이 적에 처음으로 수종사(水鐘寺.다산의 고향마을에 가까운 경기 남양주 조안면 송촌리에 있는 절)에 놀러 간 적이 있었고, 그 후에 다시 찾은 것은 독서를 하기 위함이었는데, 늘 몇 사람과 짝이 되어 쓸쓸하고 적막하게 지내다가 돌아갔다.

계묘년(1783, 정조7) 봄에 내가 경의(經義)로 진사(進士)가 되어 초천(苕川.소내라고도 하는데 다산의 고향마을 이름)으로 돌아가려 할 때, 아버지께서 말씀하시기를, “이번 길에는 초라해서는 안 된다. 두루 친구들을 불러서 함께 가거라.” 하셨다.

이리하여 좌랑(佐郞) 목만중(睦萬中)ㆍ승지(承旨) 오대익(吳大益)ㆍ장령(掌令) 윤필병(尹弼秉)ㆍ교리(校理) 이정운(李鼎運) 등이 모두 와서 함께 배를 탔고 광주 윤(廣州尹)이 세악(細樂.군대에서 장구ㆍ북ㆍ피리ㆍ저ㆍ깡깡이로 편성한 음악)을 보내어 흥취를 도왔다. 초천(苕川)에 돌아온 지 사흘이 지나 수종사(水鐘寺)에 놀러 가려고 하는데, 젊은이 10여 명이 또 따라나섰다.

나이 든 사람은 소나 노새를 탔으며 젊은 사람들은 모두 걸어갔다. 절에 도착하니 오후 3~4시가 되었다. 동남쪽의 여러 봉우리들이 때마침 석양빛을 받아 빨갛게 물들었고, 강(북한강을 말함) 위에서 햇빛이 반짝여 창문으로 비쳐 들어왔다. 여러 사람들이 서로 이야기하며 즐기는 동안 달이 대낮처럼 밝아왔다. 서로 이리저리 거닐며 바라보면서 술을 가져오게 하고 시를 읊었다. 술이 몇 순배 돌자 나는 이 세 가지 즐거움에 관한 이야기를 하여 여러 사람들을 기쁘게 하였다. 수종사(水鐘寺)는 신라(新羅) 때 지은 고사(古寺)인데 절에는 샘이 있어 돌틈으로 흘러 나와 땅에 떨어질 때 종소리를 내므로 수종사라 한다고 전한다.